Aktuelle Forschungsprojekte

SMART-TWIN: KI-gestütztes Planungstool für eine klimaangepasste grüne Stadtentwicklung in Bayern

Klimaresilienz in der Stadtplanung gewinnt zunehmend an Bedeutung – vor allem im Hinblick auf die Anpassung an Extremwetterereignisse und eine mögliche Risikominderung. In der Praxis scheitert die Umsetzung jedoch häufig an fehlenden oder veralteten Instrumenten und Ressourcen.

Für eine nachhaltigere und effizientere Stadt- und Bauleitplanung entsteht im Projekt SMART-TWIN ein KI-gestütztes digitales Planungstool für die Stadt Würzburg. Kern des Projekts ist die Erweiterung des bereits bestehenden Digitalen Zwillings um das Stadtklimamodell PALM-4U. Mit diesem Tool erhalten kommunale Entscheidungsträger und Planungsbüros die Möglichkeit, verschiedene Szenarien zu realen oder potenziellen Bauvorhaben sowie zu Veränderungen der grünen und blauen Infrastruktur zu simulieren und ihre stadtklimatischen Auswirkungen zu bewerten.

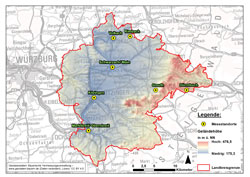

StaRK - Stadtklima Region Kitzingen

Die Messungen des Stadtklimaeffektes konzentrieren sich meist auf (Groß-)Städte, in denen die Ausprägung besonders gut messbar sind. Während in diesen Siedlungen besonders viele Menschen leben, gibt es im ländlichen Raum viele Dörfer und kleinere Gemeinden mit wenigen hundert bis zu wenigen 10.000ern Einwohnern. Das Ziel des Forschungsprojektes ist es, für diese Siedlungen im Landkreis Kitzingen östlich von Würzburg die Ausprägungen des städtischen Wärmeinseleffektes zu messen. Insbesondere die Stadt Kitzingen stellt aufgrund ihrer zuletzt aufgestellten Temperaturrekorde einen besonderen Messort im Forschungsprojekt dar.

MOSAIC - Modeling South Asian climate in relation to irrigation and land use changes using a modified scheme for soil hydrology and an interactive vegetation scheme in a regional climate model

Das MOSAIC-Projekt zielt darauf ab, die Auswirkungen der erweiterten Bewässerung in Südasien auf den hydrologischen Kreislauf, die bodennahen Temperaturen und die atmosphärische Zirkulation zu untersuchen, wobei der Schwerpunkt auf dem südasiatischen Monsun liegt. Aufbauend auf früheren Forschungen in Zentralasien plant das Projekt, das regionale Klimamodell (RCM) REMO zu implementieren und zu verbessern, insbesondere durch die Integration eines komplexeren Bewässerungsschemas, das an neue Boden- und Vegetationsmodelle angepasst ist. Es werden hochauflösende Simulationen (12 km) durchgeführt, um die Auswirkungen dieser Verbesserungen auf die Monsundynamik, einschließlich extremer Wetterereignisse, zu bewerten. Darüber hinaus werden konvektionsauflösende Simulationen mit einer Auflösung von 3 km die lokalen Auswirkungen von Bewässerung und Landnutzungsänderungen untersuchen. Statistische Analysen sollen die Leistung des Modells und mögliche Klimawandelsignale bewerten, wobei Korrekturen von Modellabweichungen angewendet werden, um die Genauigkeit der Ergebnisse zu verbessern. Insgesamt strebt MOSAIC an, die regionale Klimamodellierung voranzutreiben und das Verständnis des südasiatischen Monsuns unter sich ändernden Klimabedingungen zu verbessern.

BigData@Geo 2.0 - From Data to Action mittels KI und Web-Lösungen im Nexus Klimawandel - nordbayerischer Agrarsektor

Nordbayern ist ein Hotspot des Klimawandels, von dem besonders die Land- und Forstwirtschaft stark betroffen sind. Das Projekt BigData@Geo 2.0 zielt daher auf eine maßgebliche Resilienzsteigerung von Betrieben im nordbayerischen Agrarsektor gegenüber dem regionalen Klimawandel durch maßgeschneiderte Anpassungsmaßnahmen ab.

Zunehmende Veränderungen der Umweltsituation stellen Verantwortliche in Land- und Forstwirtschaft vor neue Herausforderungen. Kompetente Entscheidungen zum Umgang mit den sich verändernden Umweltbedingungen können nur getroffen werden, wenn ausreichend Wissen über die Gegenwart und Zukunft von Naturressourcen und Naturrisiken in der betroffenen Region vorliegt. In der Praxis ist der Abruf dieses Wissens jedoch oft umständlich, unübersichtlich oder unverständlich. Das Projekt BigData@Geo 2.0, welches im Zeitraum von 2023 bis 2027 durch den Europäischen Fonds für Regionale Entwicklung (EFRE) gefördert wird, zielt auf eine maßgeblich erhöhte Resilienz von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) im nordbayerischen Agrarsektor durch einfach zugängliche, maßgeschneiderte und räumlich wie betrieblich detailliert aufgeschlüsselte Anpassungsmaßnahmen im regionalen Klimawandel ab.

NUKLEUS2 - Verbundprojekt ReglKlim: Nutzbare lokale Klimainformationen für Deutschland, Teilprojekt: Evaluierte REMO-Input-Daten für die Wirkmodellierung

NUKLEUS befasst sich mit der Generierung, Auswertung und Bereitstellung regionaler und lokaler Klimainformationen für die Modellregionen in RegIKlim und schafft mit diesen hochaufgelösten Informationen die Datengrundlage für ein öffentlich zugängliches Datenportal in der Zukunft. Um eine optimale Anwendbarkeit der Daten zu garantieren, entwickelt das Projekt gleichzeitig Schnittstellen zur Integration räumlich und zeitlich hochaufgelöster Klimainformationen in die Wirkmodelle der einzelnen Modellregionen.

WE-ACT - Water efficient allocation in Central Asian transboundary river basin

Das übergeordnete Ziel des WE-ACT-Projekts ist es, Entscheidungsträger an grenzüberschreitenden Flüssen dabei zu unterstützen, eine gerechte Verteilung des grenzüberschreitenden Wassers zwischen verschiedenen Sektoren und Nutzern zu erreichen. Dies wird durch den Einsatz inklusiver, zukunftsorientierter und klimarisikobewusster Planungs- und Managementprozesse für die Wasserverteilung erreicht. Das Projekt zielt darauf ab, die Wasserpolitik zu verbessern, dem Wasser den angemessenen Wert beizumessen und Interessengruppen einzubeziehen, um letztlich die Vorteile effektiver Wasserzuteilungsstrategien zu nutzen.