Naturgefahren im Hochgebirge - 3D Modell des Blaueistals

Zusammenfassung

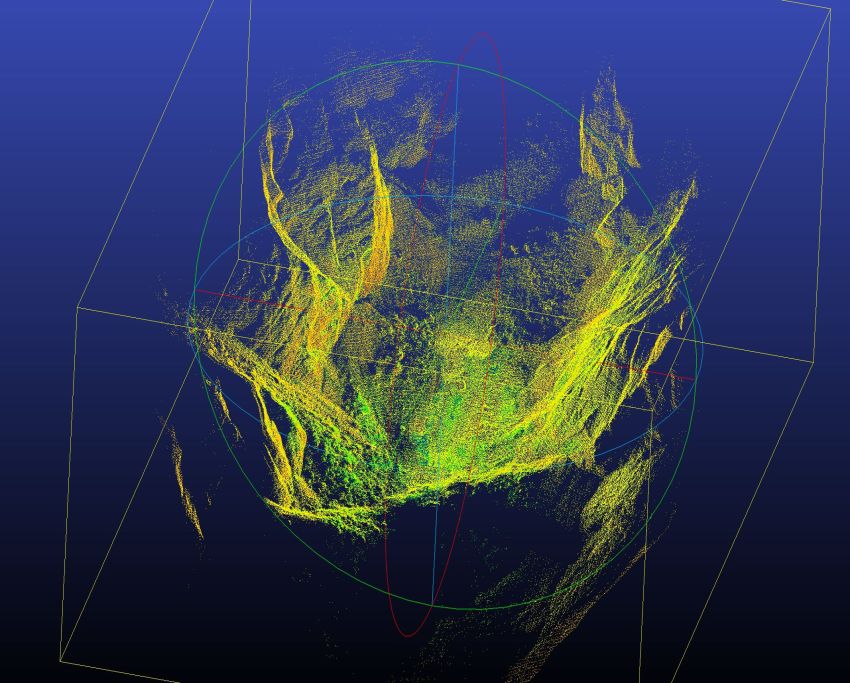

Der Klimawandel lässt die Naturgefahren im Hochgebirge zunehmen. Besonders Steinschläge und Rutschungen treten häufiger auf. Um diese Prozesse besser zu verstehen, hat die Universität Würzburg im Sommer 2025 ein hochauflösendes 3D-Modell des Blaueistals in den Berchtesgadener Alpen erstellt. Mit über fünf Milliarden Lasermesspunkten bildet es den Talboden und die steilen Felswände detailgetreu ab. Zukünftige Messungen sollen zeigen, wo sich die Landschaft aktuell verändert und welche Bereiche besonders gefährdet sind.

Der Klimawandel verändert die Hochgebirgsräume weltweit – auch in den Berchtesgadener Alpen sind die Auswirkungen deutlich spürbar. Mit steigenden Temperaturen nehmen Naturgefahren wie Steinschläge, Felsstürze und Rutschungen erheblich zu. Diese gravitativen Massenbewegungen stellen nicht nur ein Risiko für Besucherinnen und Besucher dar, sondern verändern auch die Landschaft tiefgreifend.

Um die Prozesse besser zu verstehen, hat der Lehrstuhl für Geomorphologie der Julius-Maximilians-Universität Würzburg (JMU) in enger Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe Physische Geographie und Bodenkunde ein hochauflösendes, digitales 3D-Modell des Tals im Vorfeld des Blaueisgletschers erstellt. Der Blaueisgletscher ist einer von nur vier Gletschern in Deutschland und zieht sich infolge des anhaltenden Temperaturanstiegs seit Jahrzehnten stark zurück. Das von steilen Felswänden umgebene Tal ist heute geprägt von einer Vielzahl aktiver Massenbewegungen.

Hochauflösende terrestrische Laserscans (TLS), wie sie vom Lehrstuhl für Geomorphologie der JMU Würzburg durchgeführt werden, ermöglichen die hochpräzise und flächenhafte Erfassung von Geländeoberflächen. Besonders in schwer zugänglichen Gebieten wie Steilwänden, Geröllhalden oder Gletschervorfeldern erlaubt die berührungslose Methode eine sichere und schnelle Datenerhebung. Durch die enorme Punktdichte lassen sich selbst kleinste Veränderungen in der Oberflächenstruktur erkennen, was für Erosions- und Sedimentationsstudien von großer Bedeutung ist. Zudem können zeitlich wiederholte Scans genutzt werden, um dynamische Prozesse wie Hangrutschungen, Flussbettverlagerungen oder Gletscherrückzüge detailliert zu dokumentieren.

Im Sommer 2025 wurde zwischen der Blaueishütte und dem Gletscher ein präzises Vermessungsnetz eingerichtet. Mit Hilfe eines terrestrischen Laserscanners entstand ein detailliertes Abbild des Talbodens und der umliegenden Hänge. Dabei wurden über fünf Milliarden Messpunkte erfasst, die nun eine Grundlage für weiterführende Analysen bieten.

Das Modell wird im Laufe des Jahres kontinuierlich überprüft, validiert und weiter verfeinert. Künftige Wiederholungsmessungen eröffnen die Möglichkeit, dynamische Veränderungen exakt zu dokumentieren und aktive Gefahrenzonen – wie Felsregionen mit erhöhter Steinschlag- oder Rutschungsaktivität – frühzeitig zu identifizieren. Auf diese Weise leistet die Forschung einen wichtigen Beitrag zum Verständnis der alpinen Landschaftsentwicklung und zur Abschätzung von Risiken im Zuge des Klimawandels.